Sperrgebiet Karlshorst

Start

29.Schule Gundelfinger Str.

Das Sperrgebiet und die Russen haben Karlshorst für fast 50 Jahre geprägt.

Sie selbst nannten es Karlovka.

Das russische Sperrgebiet wurde noch während der Kampfhandlungen Ende April,

Anfang Mai 1945 eingerichtet, wobei man die gesamte Bevölkerung auswies. Karls-

horst war durch den Bombenkrieg wenig betroffen und bot ein gutes, zusammen-

hängendes Wohngebiet. Das Sperrgebiet wurde in den folgenden Jahren nach und

nach reduziert bis auf das letzte Viertel 0 - 3 Uhr, welches dann bis 1994

bestand. Neben Karlshorst gab es noch andere externe Wohngebiete,z.B. den

Komplex an der Treskowallee/Traberweg, wo Volker wohnte und andere in Schöne-

weide.

Das ganze Thema “Sperrgebiet” ist so umfassend, dass es in diesem Zusammenhang

nicht darzustellen ist.

Interessant wären hier nur persönliche Erfahrungsberichte.

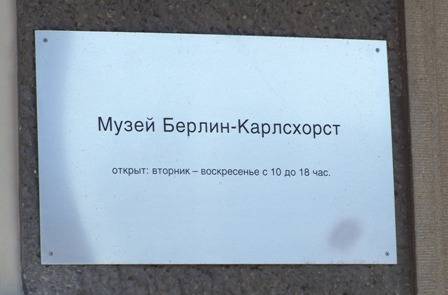

Wirklich sichtbar ist die sowjetisch/russische Anwesenheit in Karlshorst in dem kleinen Museum

Rheinsteinstr./Zwieseler Str. Dazu ein paar Bemerkungen auf der Seite

Museum Berlin -Karlshorst

Augenzeugenbericht von der Räumung Karlshorsts

Ich weiss aus den Erzählungen der Großen nur die Ereignisse, nicht die genauen

Daten und Umstände - und jetzt kann ich sie nicht mehr fragen.

Die einzige Ausnahme laut Ausweisungsbefehl war “Waldsiedlung Wuhlheide”, und weil

kein Mensch wusste, was genau das war, ist meine Mutter mit meinen Brüdern und mir

auch gegangen - ich natürlich im Kinderwagen. Unterwegs trafen sie bei Grünau auf

endlose russische Panzerklonnen, die nach Berlin- Richtung Reichskanzlei und Innen-

stadt unterwegs waren. Ein Soldat sprang von seinem Panzer und nahm uns einen Koffer

weg - da hatten beide Parteien Kummer. In dem Koffer war meine Babyausstattung.

An der Ecke Liepnitzstr./Hegemeisterweg war für kurze Zeit ein Schlagbaum mit Posten.

Übrigens haben einzelne russische Familien oder einzelne Offiziere auch mit in den

Häusern des unbesetzten Teils gewohnt, z.B. bei der Familie unserer Nachbarin und

meiner Patentante. Da hat sich manchmal über die gemeinsame Bewältigung der Notzeit

schnell eine gewisse Kameradschaft und sogar Freundschaft entwickelt - den Russen,

auch den Offizieren, ging es auch nicht besonders, und da war jeder über jede Hilfe

froh.

Das ganze Sperrgebiet war mit einem Zaun umgeben, teils russisch-grün gestrichener

Bretterzaun, teils Drahtzaun. An einigen Kontroll-Passier-Punkten konnte man, so man

einen Propusk hatte, in dass Gelände. Ich kenne niemanden, der so einen Propusk gehabt

hätte.

Meine Mutter hat 1945/46 bei den Russen in der Küche gearbeitet, was damals ein Super-

job war, aber einen Propusk - Durchlassschein - hat sie nie gesehen. Der verantwortliche

Offizier hat seinen deutschen Angestellten einfach ein Loch im Zaun zum Durchklettern

gezeigt, den Posten wurde was zu essen aus der Küche mitgebracht - und alle waren

zufrieden. Russenzaun ohne Löcher - das gibt es nicht.

Lustigerweise versahen, als es wieder erste deutsche Soldaten gab, diese den Wachdienst

an den KPPen. Man musste doch zeigen, dass man souverän war - und das an einem Ort, wo

einem das nun wirklich niemand abnahm.

Nach und nach wurde der Zaun unsichtbar gemacht, er verschwand hinter den Häuserfronten

entlang der Treskowallee und der Stolzenfelsstr. Ob dann auch deutsche in die Vorderhäuser

zogen, weiss ich nicht - jedenfalls war dann die “Kommunale Wohnungsverwaltung” zuständig

- stand jedenfalls an den Haustüren und war so ein anderes Wort für Sperrgebiet.

Übrigens haben auch hohe Funktionäre der SED und der Blockparteien im Schutz des großen

Bruders im Karlshorster Sperrgebiet gewohnt.

Ende des Zaunes

Eine Geschichte ist mir unvergesslich. Es mus 1962 oder 63 gewesen sein -ich bringe

es in meiner Erinnerung mit dem Berlin - Besuch Kennedys in Zusammenhang, als ich

etwas merkwürdiges erlebte. Damals hatten Manne Waschto und ich öfter mal umfang-

reiche Spazierfahrten um Karlshorst herum unternommen: Stolzenfelsstr. - Biesenhorst

- Warmbader Str.

An dem besonderen Tag waren wir bis zum Friedhof gelangt, als wir es sahen: der Zaun

in der Neuwieder Str. war weg - das Sperrgebiet offen! Wir sind dann stundenlang durch

ein uns völlig ungekanntes Karlshorst gesteift -nirgens mehr Zäune. Es sah alles ein

bißchen russisch aus, viel grüne Farbe, Bänkchen vor den Häusern, Trampelpfade über-

all - mehr Novosibirsk als Berlin.

Im Pförtnerhäuschen des Antonius - Krankenhauses an der Neuwieder Str. saß ein völlig

entnervtes Männlein, mit dem wir ins Gespräch kamen.

In besagtes Krankenhaus - zu Sowjetzeiten schon zweckentfremdet - war der “Landwirt-

schaftsrat der DDR” umgezogen worden. Die saßen vorher in der Zwieseler Str. Dort,

in der Zwieseler Str., residierte dann der KGB in Deutschland, in dem großen Haus,

in dem früher die Pionierschule der Wehrmacht war. Der Landwirtschaftsrat war umquar-

tiert worden etwa nach dem an anderer Stelle beschriebenen einfachen russischen Verfahren,

wobei zwei bis drei Kompanien ins Haus ein- und mit dem gesamten Inventar unterm Arm\

wieder ausmarschieren, alles auf die LKW werfen und am neuen Ort in umgekehter Weise

wieder einräumen. Der Pförtner sah jedenfalls düster in die Zukunft …

Der KGB hatte dann im Sperrgebiet ein eigenes, nochmal abgesperrtes Terrain. Man konnte

die Reste des Sperrzaunes noch lange in den Gärten der Zwieseler Str. sehen.

Niemals habe ich irgendwo etwas von diesem Ereignis gelesen oder gehört. Vielleicht

hat man erwartet, Kennedy käme mit großem Tross nach Karlshorst und man wollte

“Weltoffenheit” und “gute Beziehungen zur DDR und der Bevölkerung” demonstrieren?

Die Erfahrung, dass unüberwindliche Sperren und Mauern manchmal über Nacht

verschwinden, hat mich immer begleitet, bestätigt durch das wunderbare,

noch viel größeren Zaunöffnungsereignis 1989.

Gudrun 25. 05. 2011: Karlshorst und die Russen!

Aus meiner Sicht war es nur eine Freundschaft auf dem Papier. Ich kenne aus meinem

Umfeld niemanden, der mit ihnen verbunden -geschweige denn freundschaftlich verbun-

den- war. Es gab nur zufällige oder ungewollte Begegnungen mit den hier seit dem

23. 04. 1945 stationierten Verantwortlichen. Die Soldaten waren sowieso eingesperrt

und konnten sich nicht frei bewegen (abgesehen von der anfänglichen Zeit).

Viele Jahre später gab es die Möglichkeit, in frei zugänglichen “Magazinen”

(für Offiziere) ersehnte Raritäten (z. B. Ölsardinen) einzukaufen.

Im Mai 1945 wurde ich im Königin-Elisabeth-Hospital (war schon von der Roten

Armee besetzt, aber viele Deutsche waren auch noch Patienten und Personal) geboren

und wurde acht Wochen lang nur mit Zuckerwasser am Leben gehalten. Danach erhielt

ich als “Schrumpfgermane” (so ein Teil meiner Geschwister) die ersehnte Muttermilch.

Zur zeitlich folgenden Versorgungslage durfte sich meine Mutter, wahrscheinlich wegen

der sie begleitenden Kinder, als eine der Ersten von den Abfällen der russ. Küche

bedienen: unter …zig verdorbenen Eiern war manchmal doch noch ein brauchbares und

aus Kartoffelschalen ließ sich nach stundenlangem Putzen scheinbar noch Leckeres

bereiten. So die mir übermittelten Eindrücke unserer Familie und auch teilweise

eigenen Erinnerungen.

Zu eueren erstaunten Fragen: den Namen “Karlovka” habe ich auch nie gehört.

Meine Weisheit stammt von einem Film des MDR, den ich Interessenten gern zugäng-

lich machen kann. Ob es wohl in der ehemaligen SU so eine “Allunionsvereinigung

der ehemaligen Bewohner des militärischen Komplexes Berlin-Karlshorst” gibt?

![]()

Es sind doch im Laufe der langen Jahre 10-tausende von Menschen hier gewesen. Uli

Christine 27.05. Den Ausdruck “Karlovka” kenne ich auch nur aus einer Fernsehsendung,

für uns hieß es immer nur das Getto. Ich bin einige Male dort gewesen, weil mich

Irene Noffke mitgenommen hat. Meine Mutter hat im Laden in Karlshorst erfahren,

was es im Getto zu kaufen gibt und schon wurde ich losgeschickt, um Quark zu

holen - eigentlich unvorstellbar, aber es war so. Wenn ich mich rechr erinnere,

brauchte man im Getto auch keine Marken abzugeben, sondern es wurde frei verkauft.

Danke für die Ergänzung. Marken gab es bei den Russsen sicher nicht. Man müsste

heute lange erklären, was “Marken” waren. Uli

Isolde, 29.05.11

Mit Karlowka hatten wir aber auch die Möglichkeit, die russische Sprache auszuprobieren.

Ich weiß nicht mehr, mit wem ich unterwegs war, als wir vom Traberweg bis zum Elisa-

beth - Krankenhaus jedem vorbeikommenden Offizier das neu gelernte“ Kotory tschas?“

entgegenschleuderten.

Oder auf dem Heimweg vom Licht u. Luftbad am grünen Zaun vorbei strichen und nicht nur

einmal von den Soldaten dort gebeten wurden, doch vom nahen Schöneweide ihre Hauptnahrung,

Wodka heranzuschaffen. Dass sie uns aber „Frrrrrau!!“ zuriefen, wenn wir später auf Fahr-

rädern in der Wuhlheide zu sehr in ihre Nähe kamen, sorgte sicher für die genügende

Abschreckung. Seit dieser Zeit kann ich sie auch auf große Entfernung ausmachen, 100 m

hinter ihnen roch es noch nach Machorka oder Parfüm.

Später, als sich die Botschaften ansiedelten, kam die Knoblauchfahne hinzu und unsere

Briefwechselphase. (unser Facebook damals) Wohin habe ich nicht überall geschrieben!

Auf russisch und die Antwort erfolgte auch auf russisch! Vietnam und China war wohl

das Exotischste.

Auf Adressensuche klapperten wir alle in Karlshorst ansässigen Botschaften ab, sicher

mit Christine, die immer für ein Abenteuer zu haben war. Unvergessen bleibt der plüschig

samtene Empfangsraum in der koreanischen Botschaft, wo wir wie Ehrengäste empfangen wurden,

sicher aus Ermangelung anderer.

In der 9. Klasse (1960?) trug ich an den Wochenenden Zeitungen aus, eine Arbeit, bei der

ich Karlshorst, Straße für Straße, kennenlernte. Meine liebste Tour lief über die Lehn-

dorffstr., Stallwiesen, Sadowastr. Hegemeisterweg, vorbei an duftenden Gärten und erwachen-

der Natur. Manchmal ging die Tour aber auch nach Karlowka, das stellenweise deutsch besiedelt

war. Eine gute Tour, weil man schnell fertig war. Statt einer Zeitung steckte man 4 in den

Briefschlitz. Bonzenerkennungsmerkmal.

1984, auf einer längeren privaten Reise nach Moskau, sah ich mit aller Deutlichkeit, dass

das System zu Ende war. Die russischen Menschen jedoch mochte und mag ich bis heute sehr.

Ich hoffe, dass sie ihren Weg gehen.

Christine, 30.05.

Auf dem von Isolde beschriebenen Heimweg vom Licht- und Luftbad wurde uns noch für den Wodka

kauf Geld durch den Zaun gereicht, bis zu einem Zwanzigmarkschein. Im Moment erwachte ganz

schnell etwas kriminelle Energie in uns, aber die Angst vor diesen Soldaten war größer und

es siegte schlagartig das Flucht- Syndrom.

Die grünen Zäune wurden mit Wasserfarbe gestrichen und nach jedem größeren Regen saßen die

Russen wieder auf ihren Zäunen und strichen erneut.

Eines schönen Tages beschloß die militärische Führung, dass das Äußere des Militärlagers zu

verschönen sei. Daraufhin wurden der Zaun abgerissen und Sockel und Pfeiler gemauert. Die Zaun-

pfeiler wurden in bewährter Weise ohne diese kapitalistischen Auswüchse wie Lot, Schnur und

Wasserwaage aufgesetzt - das sah schon zum Brüllen aus, aber die Krönung war, dass die Zaun-

stücke zwischen den Pfeilern einfach aus den alten Zaun zurechtgesägt und in die Lücken einge-

setzt wurden. Ein unglaublicher Anblick - aber Schönheit liegt im Auge des Beschauers.

Darauf “erbarmte” sich die DDR-Führung und setzte den “Freunden” eine ordentlichen Mauer

aus Betonfertigteilen, die dann aber, wie beschrieben, im Bereich der Rohrlaken-Brücke

heftig zum Umkippen neigte. Übrigens wurden im Zusammenhang damit auch ordentliche Unter-

künfte gebaut, bis dahin hausten die armen Kerle in den Fremdarbeiterbaracken aus der

Nazizeit. War ja immerhin die Protokollstrecke der DDR - Regierung. Uli

Für alle, die nicht mehr in Karlshorst leben: das Gelände dieses sowjetischen Garde-Panzer-

batallions ist vollständig abgerissen und in ein schönes Waldparkgelände verwandelt worden.

Es gibt nicht mehr die geringste Spur, auch keinerlei Hinweis auf die Zeit.

60 Jahre ohne jede Erinnerung. Uli

Das ist auch so ein Relikt: die Berliner Diözose der Moskauer Kirche, seit jeher in der Wildensteiner Str., also außerhalb

des Sperrgebietes. Das hat mich immer verwundert, wieso die sowjetischen Menschen in ihrer sozialistischen Klarheit des

Denkens noch eine Kirche brauchten, Und was das für Mütterchen waren, die da immer hingewandert sind.

Die Bilder zeigen meine inzwischen russisch-deutsche Familie bei der Taufe meiner jüngsten Enkelin Mila nach russisch-orthodoxem Ritus

am 5.Juni 2011. Uli

Da hat vor 50 Jahren noch keiner dran gedacht!